Designed by ©︎Kent Iitaka

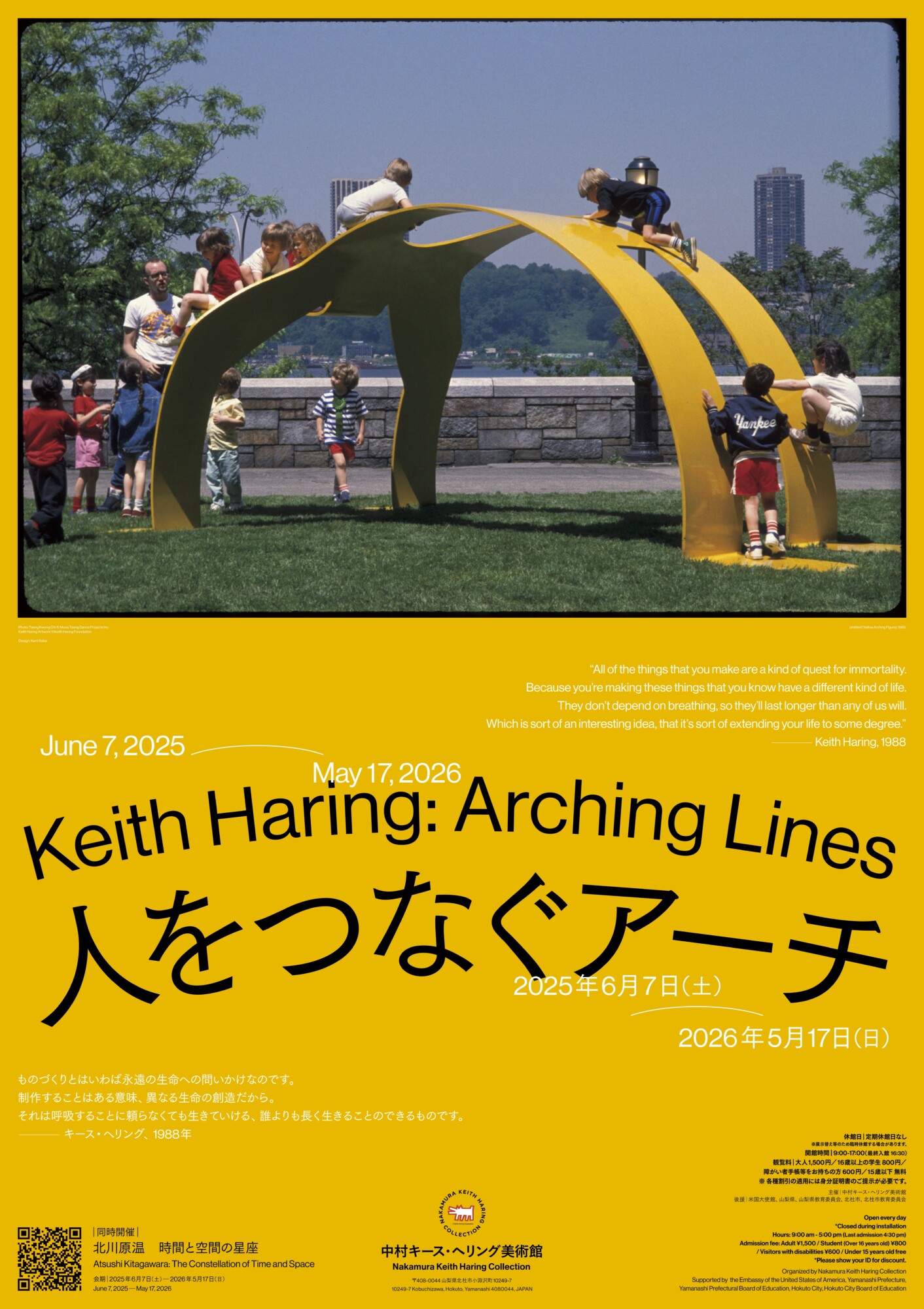

Keith Haring: Arching Lines 人をつなぐアーチ

後援:米国大使館、山梨県、山梨県教育委員会、北杜市、北杜市教育委員会

今年、没後35年を迎えたキース・ヘリング(1958–1990)。彼の作品やグッズは、今なお人々を楽しませ、勇気づける存在として社会に生き続けています。当館が新たに収蔵する《無題(アーチ状の黄色いフィギュア)》を記念して開催する本展では、ヘリングの彫刻に焦点を当て、独自の美学と哲学に基づく造形表現をご紹介します。

幼少期から絵を描き始めたヘリングは、ウォルト・ディズニーやドクター・スースを手本にしたドローイングを経て、やがて独自の記号的表現を確立しました。そして1980年、ニューヨークの地下鉄で展開した「サブウェイ・ドローイング」によって、アートを媒介とした大衆との直接的なコミュニケーションの可能性を確信します。その後、世界各地での壁画制作、アートを多くの人々に届けることを目的とした「ポップショップ」の展開、社会的メッセージを発信する活動など、従来のアーティストの枠にとらわれないプロジェクトを次々に実現しました。その中でも、ヘリングの作品が持つ公共性を象徴するのが彫刻です。

1985年、ヘリングはロバート・インディアナやドナルド・ジャッドなど名だたるアーティストたちの彫刻制作を手助けした米国コネチカット州リッピンコット社でスチール製の彫刻を制作しました。その背景には、所属画廊のオーナーであるトニー・シャフラジの「君のアルファベットを風景の中に、現実の世界に置いてみたらどうだ?」という提案がありました。レオ・キャステリ・ギャラリーにおいて自身初となる彫刻作品を発表したのち、翌年にはドイツの鋳造所でも作品を制作。1987年には国際的な芸術祭「ミュンスター彫刻プロジェクト」にも出品を果たしました。

彼の彫刻は、切り取られた描線が時に水平垂直に組み合わされ、時に伸びやかに広がることでモチーフを形作り、空間を驚きや楽しさ、癒しの場へと変容させます。その造形には、美術史に残るアーティストをはじめとした偉大な先人たちに学んだ哲学に裏付けられた美しさが宿っています。線から面へ、面から立体へと展開するヘリングの造形表現を辿ることで、表現の先にある人々への思いを体感できることでしょう。

ものづくりとはいわば永遠の生命への問いかけなのです。制作することはある意味、異なる生命の創造だから。それは呼吸することに頼らなくても生きていける、誰よりも長く生きることのできるものです。

ーキース・ヘリング、1988年

FEATURED ARTWORKS

主要展示作品

HIGHLIGHTS

見どころ

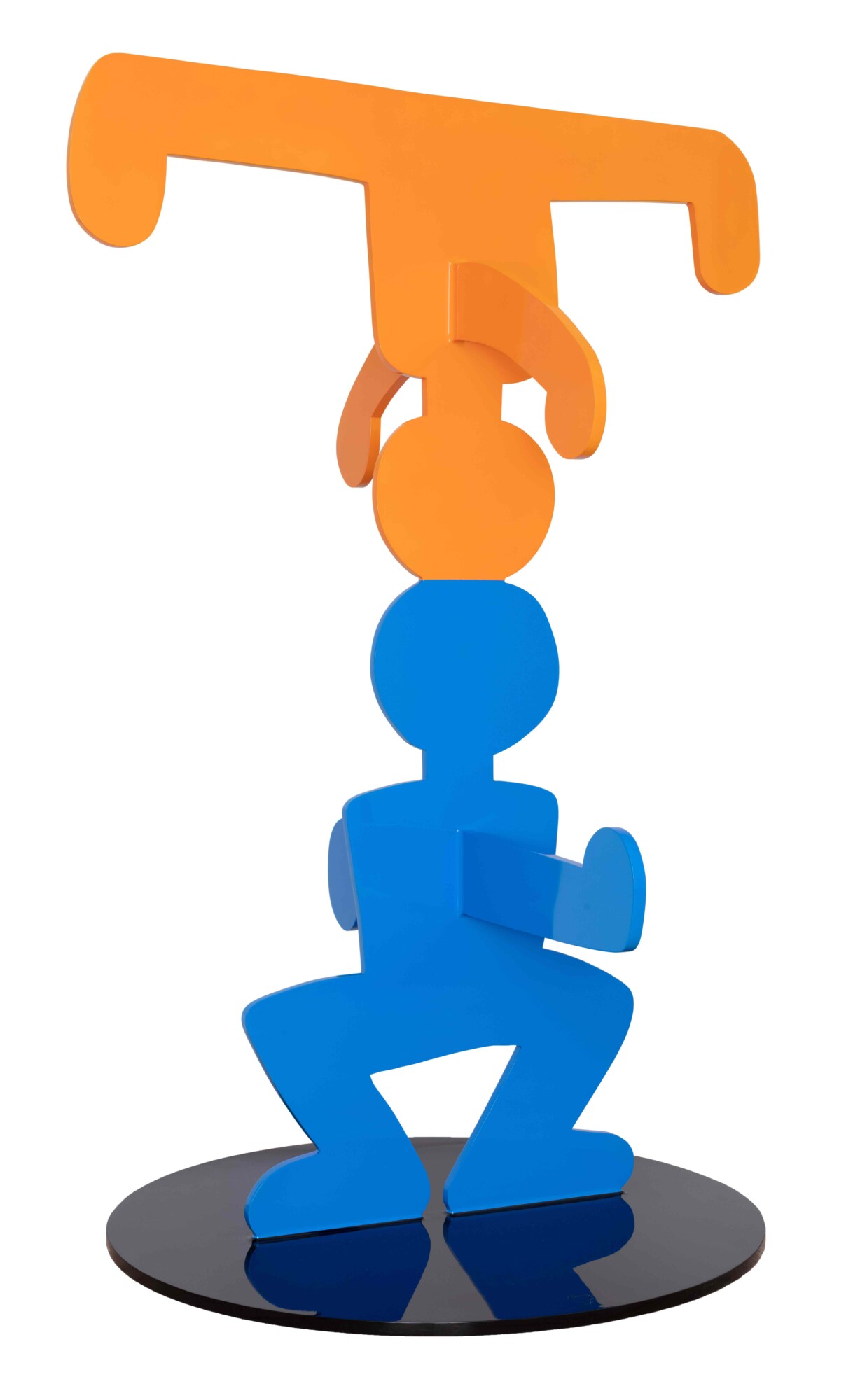

1. 新収蔵の大型彫刻を本邦初公開

1985年に制作された彫刻作品《無題(アーチ状の黄色いフィギュア)》は、ヘリングの彫刻制作の出発点となった作品のひとつです。ロバート・インディアナやドナルド・ジャッドなど、名だたるアーティストたちの彫刻制作を手助けした米国の鋳造所「リッピンコット社」において、ヘリングは本作を含む自身初となる彫刻群を制作しました。

長らく個人コレクターが所蔵していた本作は、これまで公開される機会が限られていた貴重な作品です。へリングの遺志を受け継ぐ当館では、今回の収蔵を機に屋外空間への常設展示を実施し、ヘリングが願った社会の架け橋としてのアートを実現いたします。

2. 線、面、立体と異なる次元で展開される造形表現に着目

へリングの描く太く均一な線は、一目で作者が分かる特徴的な描画だけでなく、人生をかけて絵を描き続けたヘリング自身の象徴でもあります。本展では、線から面へ、そして立体へと発展していくへリングの造形表現に着目します。

スクール・オブ・ビジュアルアーツの学生時代に制作された映像作品《ペインティング・マイセルフ・イントゥ・ア・コーナー》(1979年)は、線による表現の可能性を探る初期の試みが垣間見えます。さらに《グローイング 5》(1988年)や《無題(踊る3人のフィギュア Bバージョン)》(1989年)など平面作品と立体作品を並置することで、異なる次元における一貫した表現や、素材の特性に合わせた造形など、作家の造形表現を探求する機会を創出します。

3. アートと社会を繋げるための多岐に渡るプロジェクトを紹介

「サブウェイ・ドローイング」で一躍知られることとなったヘリングは、アートによる大衆とのコミュニケーションの可能性を確信します。その後世界各地を飛び回りながら、人権問題の解決や「エイズ」予防啓発、反戦・反核などを訴える社会的なメッセージを込めた作品制作にも取り組みました。

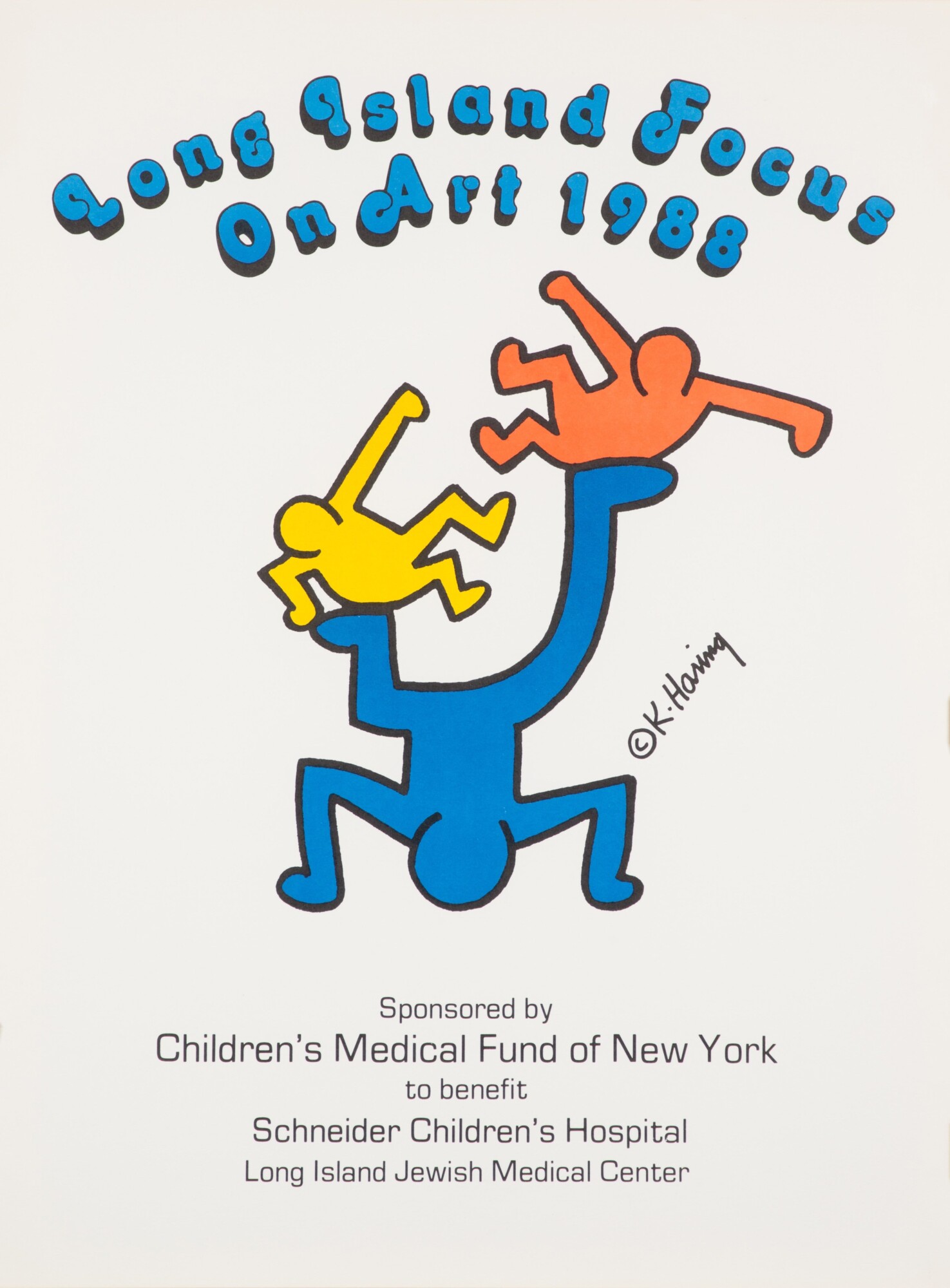

こうした社会活動の中でも特筆すべきは、子どもたちのための作品やプロジェクトの数々です。クイーンズ地区の子ども病院へ彫刻を寄贈するプロジェクト「ロング・アイランド・フォーカス・オン・アート 1988」のように、ヘリングは毎年各地の学校や病院へ作品を寄贈、教育的なワークショップを実施するなど子どもたちとの関わりを生涯大切にしました。本展ではこうしたプロジェクトを、今回キース・ヘリング財団から寄贈を受け新収蔵するポスターや写真、映像資料を通じて紹介します。

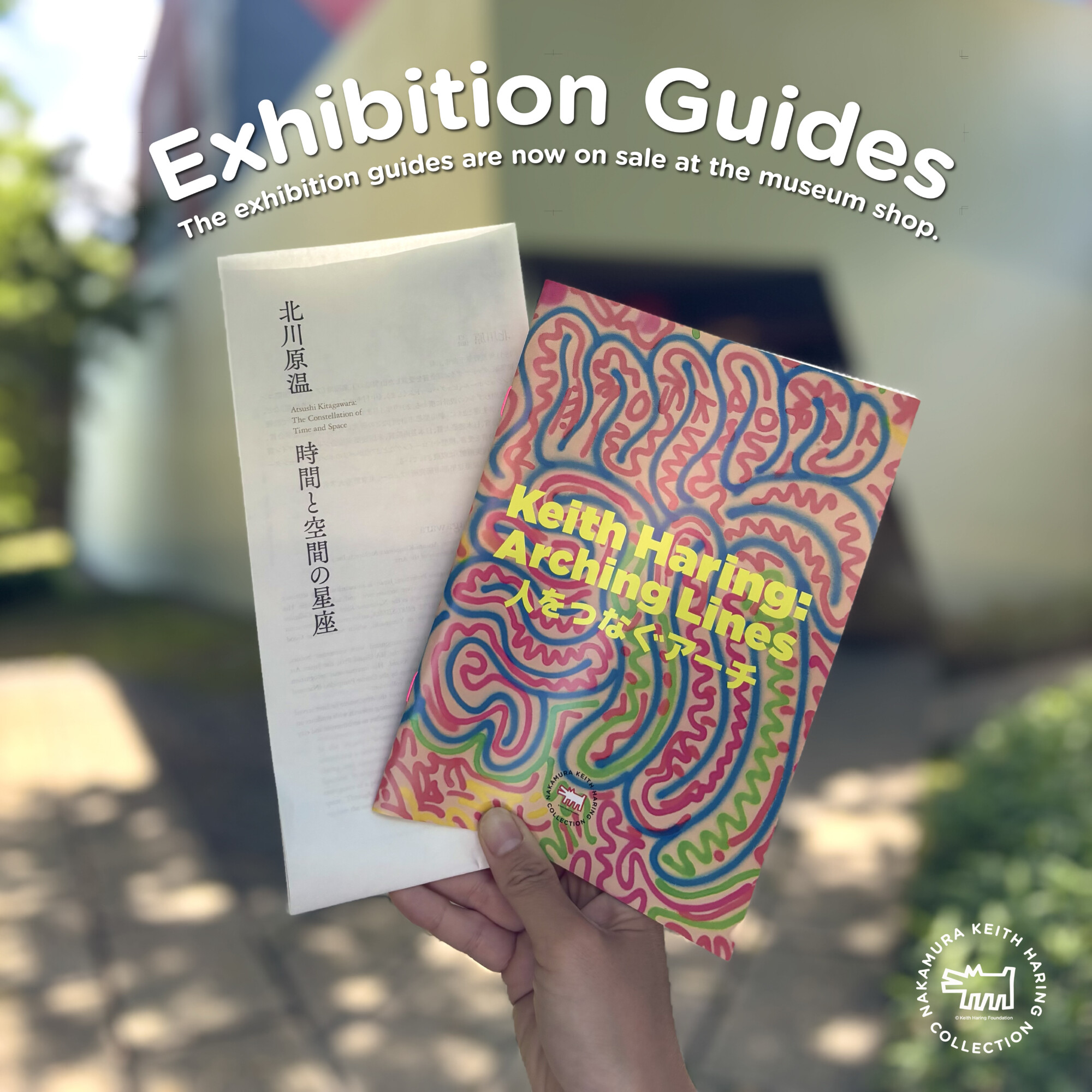

EXHIBITION GUIDES

展示ガイド

現在開催中の2つの展覧会、それぞれに会場限定の展示ガイドをご用意しています。

Keith Haring: Arching Lines 人をつなぐアーチ

本展の展示作品をヘリング本人の言葉を交えながら紹介しています。

多彩な造形表現の裏にあるヘリングの哲学を感じてください!

ブックレット型(全24ページ) ¥550(税込)

北川原温 時間と空間の星座

当館を設計した建築家、北川原温による作品の魅力を、濃密ながらコンパクトにまとめました!

まるで星図を眺めるかのように、展覧会を深堀りしていただけます。

リーフレット型 ¥110(税込)

いずれも当館での会場限定販売です。ご来館の記念に、作品鑑賞のガイドとして、ぜひお手にとってご覧ください!

EVENT

イベント

ブラックライト点灯

1983年に蛍光塗料を用いて制作されたペインティング《無題》および版画作品《無題》を、期間限定でブラックライトのもとでの特別展示を行います。当館では約5年ぶりとなる本作品のライトアップ展示です。80年代ニューヨークのサイケデリックな空気を想起させる幻想的な光の中で、ヘリングの作品世界をご体感ください!

ライトアップ期間:会期中毎週土日および祝日の13:00〜14:00

*上記以外の開館時間中は通常のライティングのもとご鑑賞いただけます。

Keith Haring: Arching Lines 人をつなぐアーチ

会期:2025年6月7日-2026年5月17日

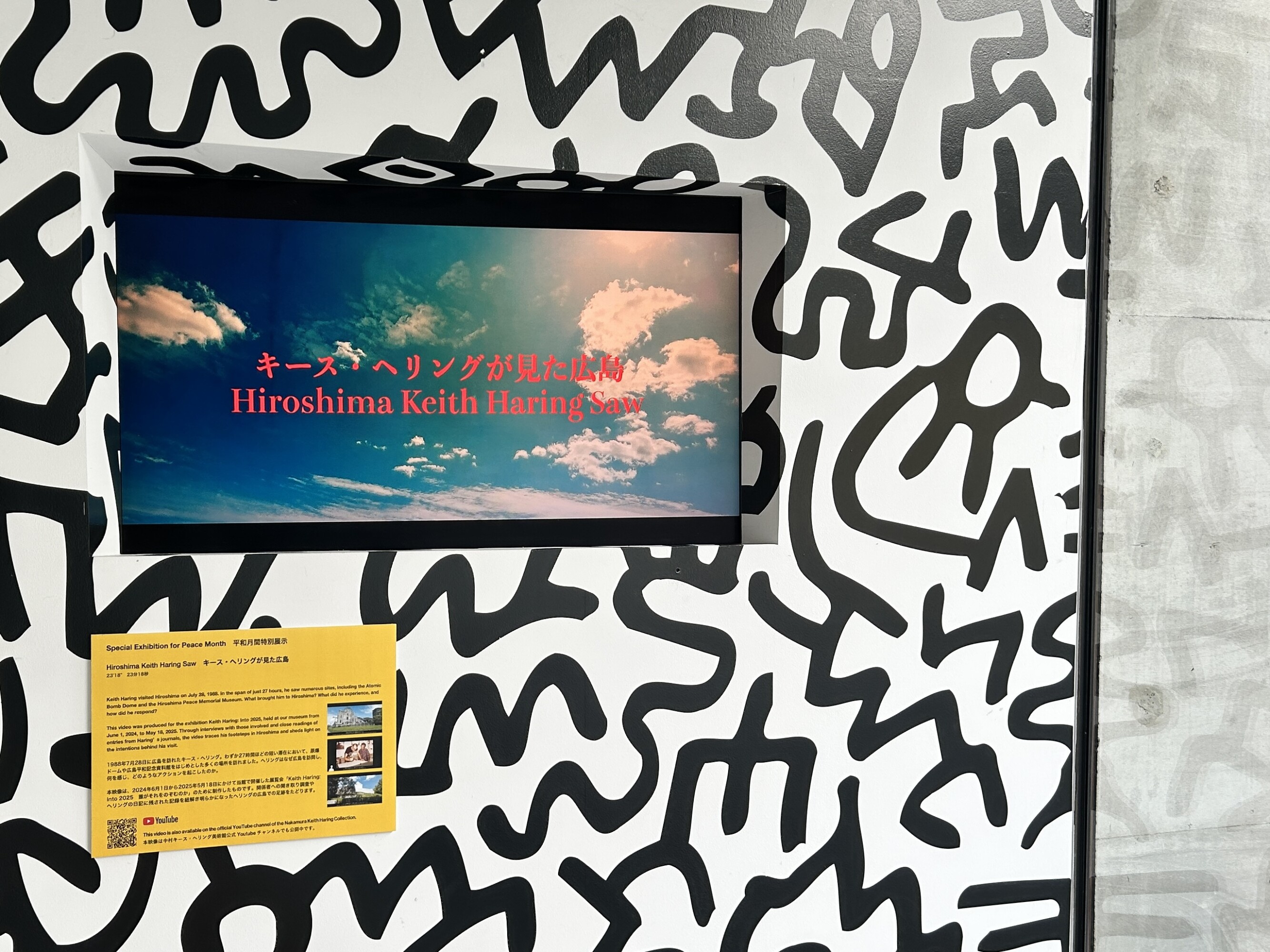

7・8・9月 平和月間特別展示

戦後80年の節目を迎える本年、当館では7月から9月にかけて、平和について考えるポスターを月替わりで展示いたします。

1945年8月6日、広島市に人類史上初めて原子爆弾が投下され、その3日後の8月9日、長崎市にも投下されました。終戦以降、広島市、長崎市は被爆都市として核廃絶、恒久平和の実現を訴え続けています。

キース・ヘリングは1988年に広島市で開催された平和コンサート「HIROSHIMA ’88」のためにこのポスターを制作しました。同年7月に広島平和記念資料館を訪れたヘリングは、日記にこのようなことを書き残しています。

「1945年に作られた爆弾がこのような破壊を引き起こし、その後核兵器のレベルと数が強化されているというのは信じがたい。誰が再び望むのだろうか?どこの誰に?恐ろしいことは、人々が軍拡競争をおもちゃのように議論し、話し合っているということだ。彼らすべての男性は、安全なヨーロッパの国々の交渉のテーブルではなく、ここに来るべきだ。」1988年7月28日『キース・ヘリング・ジャーナル』より

ヘリングは1982年に制作した「核放棄のためのポスター」を皮切りに、生涯を通じてアートを通じて世界平和へのメッセージを発信し続けました。本資料の展示に併せて、オープンスペースでは当館が昨年開催した展覧会「Keith Haring: Into 2025誰がそれをのぞむのか」(2024年6月1日〜2025年5月18日)のために制作したヘリングの広島訪問を辿る映像「キース・ヘリングが見た広島」をご覧いただけます。

6月 プライドマンスにあわせた取り組み

世界中でLGBTQ+の権利を啓発するための活動・イベントが行われる6月の「プライド月間(Pride Month)」に合わせて、LGBTQ+コミュニティへの理解と連帯を深めることを目的とした5つの取り組みを実施いたしました。

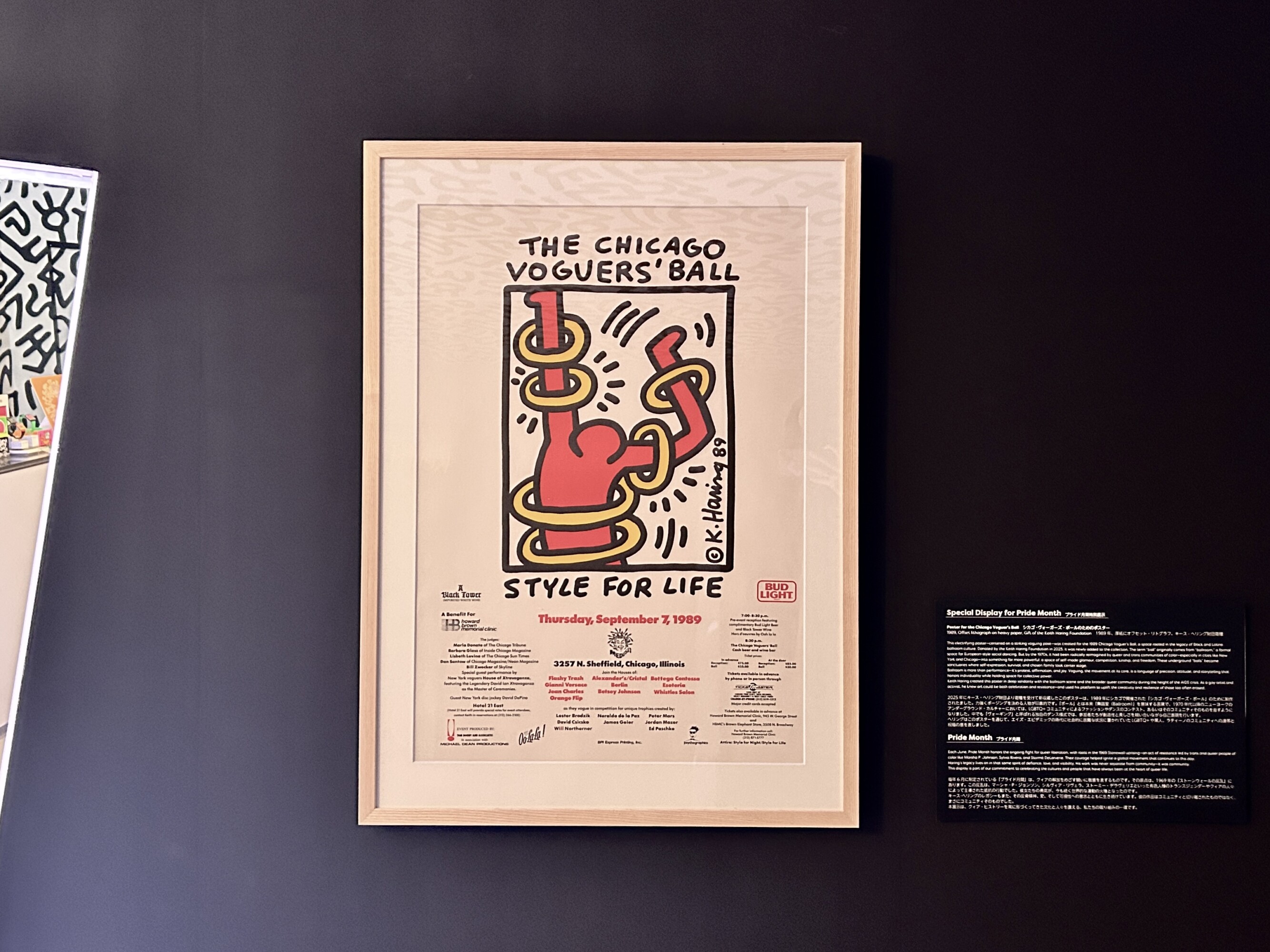

1. 新収蔵ポスター《シカゴ・ヴォーガーズ・ボールのためのポスター》特別展示

2. クィアイベント「fancyHIM」への協力

3. マリオット・インターナショナルでのLGBTQ+研修実施

4. レインボーデザインのオリジナルグッズの発売 特設ページ

5. 「山梨レインボープライド」への協賛